楽しみにしていました書籍「プログラミング GROOVY」が Amazon さんより到着しました。 日本初(発)の Groovy 本ということで、著者の方々も Web で Groovy のこと検索すると必ずお世話になる方ばかりですごいす :)。。

てなわけで早速。

出たばかりの Groovy 1.8 についても網羅されていますし、 イデオムや GDK の API が一覧できるとても良い本でした。 Groovy の歴史的経緯など背景的なことなども知ることができて楽しく読み終えることができました。 ぼくはまだ全然 Groovy のボキャブラリが少ないので、今後も座右の書として活躍です。 🙂

同僚の人が、仕事で Groovy をやりはじめたようなのでお勧めしておきましょう。(←どうやら貸さないらしい(笑)

最近ぐるぐる言い出したのは、実はふと買ってみた Groovy In Action が面白すぎたせいなのです。 おもしろい技術書というの非常に大切な存在ですね。 In Action 1st は既に絶版(Amazon で 1.5万円くらい。。)ですので、プログラミング Groovy がその役目を果たすのではないかと思います。 🙂

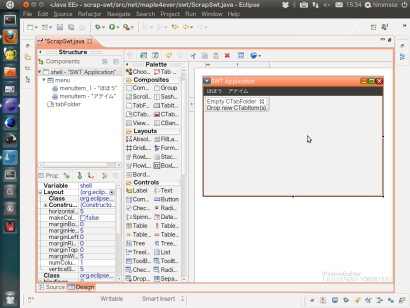

てなわけで(??)、本日は Groovy スクリプトをひとつかいてみました。

以前、shiroica さんがつくられていました XREA/CORESERVER への SSH 許可ホストを登録する Python スクリプトの Groovy 移植版です。 なんとなく移植(笑)

XREAのサーバーに設置したWordPressを自動バックアップする環境を整える

さて、とりあえず手動で登録すればよいことは分かりましたが、登録の有効期限は30日間だけに限られています。また、出先でSSHで繋ぐために別の IPアドレスを登録した場合、上書きされてしまい、再度登録しないと繋がらなくなってしまいます。そのため、ホスト情報の登録も自動化する必要があります。そこでこんなスクリプトをPythonで書いてみました。

Groovy は JVM と Groovy の jar ひとつあれば動作しますので Windows でも動作させやすいのではないかと思います。(下のソースは手元の Ubuntu で動かしていますので1行目にシェバングが入っています)

動作環境のグローバル IP アドレス調べて、レンタルサーバの管理画面に GET で送信してあげるプログラムです。

#!/opt/groovy-1.8.0/bin/groovy

// ここを書き換えてください

def server = 'サーバ名'

def username = 'ユーザ名'

def password = 'パスワード'

def ipaddressResponder = 'グローバルIPを教えてくれるPHP等のURL'

def adminURL = "http://$server/jp/admin.cgi"

if(!(ipaddressResponder.toURL().text ==~

/\d+\.\d+\.\d+\.\d+/)) {

println "Failed ($ipaddress)"

System.exit(1)

}

def values =

[ 'id' : username, 'pass' : password,

'remote_host' : ipaddress, 'ssh2' : 'SSH登録']

def param = ""

values.each {

param +=

"${it.key}=${URLEncoder.encode(it.value, "UTF-8")}&"

}

param = param[0..param.size()-2]

if(!("$adminURL?$param".toURL().getText("Shift_JIS") =~

/データベースに追加しました。/)) {

println "Failed (unmutch)"

System.exit(1)

}

System.exit(0)

Linux で groovy シェルを動かすと Exception したときに echo $? が 1 返してくれるようなので、例外処理は思い切って削除しちゃいました。

ほとんど調べることなくホントにのりでかけますので便利ですねぇ。 こんな感じじゃない?って書き方が普通に動くのはちょっと感動します。 Java だけでなく、Web 制作で PHP とかやられている人にもとっつきやすいのではないでしょうかっ。

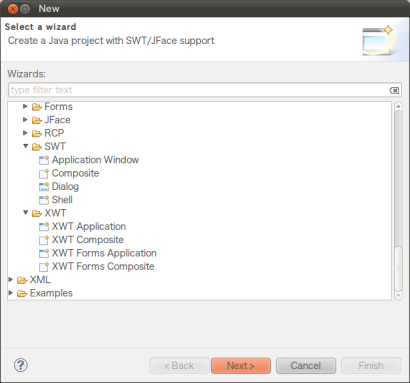

さて大抵の OS でいけるこの Groovy スクリプトの簡単な動作のさせ方は、、

- とりあえず上のソースの 1行目を消す。 ソース内にあるサーバ設定とかする。

- Groovy をダウンロード してきて、アーカイブの中に入っている embeddable\groovy-all-1.8.0.jar を上のソースを保存したファイル(たとえば registhost.groovy)といっしょのフォルダに置く。

- コマンドプロンプトやコンソールをそのディレクトリに開いて以下のコマンドを入力。

java -jar groovy-all-1.8.0.jar registhost.groovy

Keep on Groovy – ing!