Ubuntu の新バージョンがでるたびに、半年って早いなぁって思っちゃうわけですが(笑)、Ubuntu 10.04 LTS がリリースされました!。

日本語 Remix もゴールデンウィーク中にリリースされるということですが、とりあえず本家版をインストールしました。 今回は x86 をやめて amd64、つまり 64bit 版でクリーンインストールです。

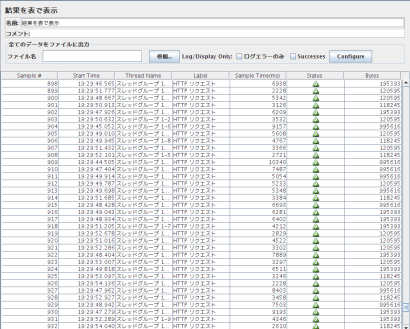

無事、動作したの図。 🙂

最近は Windows も 64bit 化が少しずつ進んできていますが、64bit に関しては Linux デストリビューションを使った方が環境が整うイメージがあります。

なぜかというと、カーネル・ドライバ・アプリケーションがオープンソースで固められていますので、64bit 対応版のリリースを待つ必要がなく、要は自分で 64bit コンパイルしちゃえば 64bit ネイティブアプリができあがるからです。 もちろん、Ubuntu 64bit 版をいれればパッケージはすべて amd64 コンパイル済み。

あと、x86 だとカーネルとかは i686 ネイティブになっているのですが、他のパッケージは i386 なのでちょっと損した気分。

高速化するために X とかを自分で i686 コンパイルするなどできますが、これには相当時間がかかりますので、 amd64 版はそういった CPU 最適化バイナリを用意するという意味でも楽ではないかと思います。

ちなみに名称が “AMD”64 ですがもちろん Intel の CPU でも動作します。 AMD64 は Intel でいうところの Intel64 で AMD64 と互換性を持っています。(IA-64 がぽしゃったので)

AMD64は、インテルの開発したx86アーキテクチャをアドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD)が拡張して64ビット化した命令セットである。AMDのOpteron、Athlon 64、Turion 64など最初に実装されたK8マイクロアーキテクチャとその後継製品に実装されている。後に、インテルはAMD64と完全互換性を持つ命令セットをIntel 64の名称で採用した。

さて、64bit 版で問題になるのがオープンソースじゃないアプリ達。 具体的に言えば、 Adobe Flash、NVIDIA ドライバ、ATOK などです。

NVIDIA ドライバについては、以前から 64bit 版が用意されています。 ただし、10.04 から Web 配布版のインストーラは使えないそうです。

LucidLynx-ReleaseNotes-ja – Ubuntu Wiki

nVidiaのベンダ純正ドライバインストーラとは互換性がありません

Ubuntu 10.04 LTSには、改善され統合されたnVidiaバイナリドライバパッケージが含まれています。不幸なことに、これはnVidiaウェブサイトでupstreamに提供されているインストーラとの互換性を犠牲にして成り立っています。 10.04 LTSでnVidiaバイナリビデオドライバを利用したいユーザは、Ubuntuパッケージを利用してインストールする必要があります。システム→システム管理→ハードウェア・ドライバからセットアップしてください。

ハードウェアドライバから current バージョンがインストールできるメニューがありますのでここからいけます。 バージョンは 195.36.15 なので配布版より一寸古いです。 動作確認とれ次第、current がくるのかな。 ぼくはベータドライバも果敢に入れる方だったのですが、できなくなったのはちょっと残念(笑)

Adobe Flash については、Adobe から32bit バイナリしか正式版がありませんが、flashplugin-install パッケージをいれることで 64bit 版 Firefox 上で動作します。 これは nspluginwrapper の働きによるもので、32bit プラグインを 64bit 版のブラウザにうめこむような動作をしているのだと思います。

Windows だとこういうのないので、64bit IE がいまいち使えないという問題がありますが、Ubuntu では解決できます。 たしか Mac の Safari も同様の動きができような気がしました。(記憶です)

最後、ATOK X3 Linux ですがこれは以下のサイトさんを参考に 10.04 でもインストールすることができました。(ちょっとその後のアップデートでファイル名が違うところがあるので要注意です)

Tipset » ATOK X3 for LinuxをUbuntu 9.04 (Jaunty Jackalope) x86_64版にインストール

インストールの流れはサポートページ「Ubuntu 8.04 LTSでのインストール方法」で紹介されている方法と同じだが,Debian系ディストリビューションの64bit版向けdebパッケージがないため,手順8と9を手動で行う必要がある

/usr/lib32/gtk-2.0/immodules/ ディレクトリは手で作成するのだと思うのですが、実はここまでの手順で全角/半角でパレットが起動することができませんでした。

うーんと思って、/etc/gtk-2.0/gtk.immodules の最上位行に ModulesPath というのがコメントアウトされているのを見つけたので、これをコメントインして、/usr/lib32/gtk-2.0/immodules を追加したところ起動できるようになりました。

ただし、アプリケーション起動時に、GTK から parsing context info とワーニングがでてきます。 記述をいれるとパレットでてくるので、ちょっとよく分かりません。 あと、Songbird では export GTK_IM_MODULE=ibus とかしないと(iiimf)だと起動後フリーズしてしまうようです。 これも謎ですが、とりあえずなんとか。(GTK をスタティックリンクしているから?)

てなわけで、Ubuntu 10.04 ですがさすが LTS だけあってよくできています。 🙂 高速起動はうちでは nvidia ドライバがエラーを起こして、高速にならないパターンがでているようですが、まぁそのうち直るでしょう(笑)

さて、機能的な話。

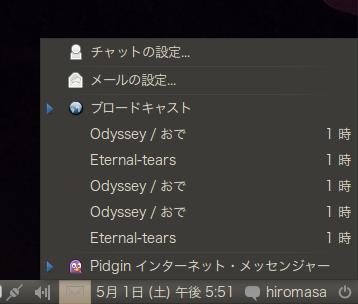

10.04 からメッセンジャー、メール、twitter などの通知系のアプリが統合操作できるようになりました。 これが結構便利です。 我らがとりさん、Pidgin もデフォルトインストールからは外されているものの、インストールすることで統合の仲間入りできます。

ブロードキャストとかかれているのが、twitter 系のサービスを統合するクライアント Gwibber からのメッセージです。 まだフォント設定とかできないみたいですが、通知もでたりしてなかなかよさげです。

フォントと言えば、xft の True Type レンダラ何か変わったかなぁ。 ちょっと描き方が変わった感じがします。 ヒンティングの使い方がへたになったような。 気のせい?(笑)

時期 Ubuntu は 10月の 10.10。 こっちは GNOME 3.0 が入るそうで、UI がドラスティックに変わりますので、LTS のタイミングがいい。 2系の GNOME 使い続けたければ 10.04 でいけるわけです。

ここ1ヶ月くらいはアップデートが続くと思いますが、さすがに 04 系あけあってきっちり動いている印象です。 9.10 のかたはレッツアップグレード。(だいぶ ja.ubuntu の混雑も解消されてきたようですっ)