G* Advent Calendar 2015 9日目です!

昨日は saba1024 さん「[Groovy] MongoDBを簡単に扱えるイケてる言語Groovy -Groovyの応用編-」でした!

職場などで業務改善的なツールをつくりたくなる場合がありますが、案外みんなの PC にスクリプト言語を動かす環境がなかったりします。そんな時は Groovy ! Java の現場であればそのままつくった jar を渡せますし、そうでなくても launch4j などで JRE ごと渡すことができます。

今回は「Groovy + Spring Boot + SWT」という組み合わせで、手軽に高速に GUI Groovy アプリケーションをつくる骨格を紹介してみたいと思います。

珍しい組み合わせかと思いますが、Spring Boot のオートコンフィグレーションと、後述する spring-loaded によるホットデプロイ(GUI 再起動無しで処理を変更できる)と Groovy によるプログラミングの組み合わせは、かなり高速に開発を進めることができると思います。

プロジェクトの構成は以下のような感じになります。

まずは、build.gradle で Spring Boot と SWT を定義してあげます。

build.gradle

buildscript {

repositories {

mavenCentral()

}

dependencies {

classpath 'org.springframework.boot:spring-boot-gradle-plugin:1.3.0.RELEASE'

}

}

apply plugin: 'groovy'

apply plugin: 'spring-boot'

repositories {

mavenCentral()

maven { url 'http://maven-eclipse.github.io/maven' }

}

dependencies {

compile 'org.codehaus.groovy:groovy-all:2.4.5'

compile 'org.springframework.boot:spring-boot-starter'

compile "org.eclipse.swt:org.eclipse.swt.win32.win32.x86:4.5.1"

}

springBoot {

mainClass = 'sample.Application'

}

SWT は Windows x86 のものを選択していますが、他の環境の定義は次の通りです。

// The Standard Widget Toolkit(SWT)

// System.getProperty('os.name').toLowerCase().split()[0]

// System.getProperty("os.arch")

//

// Windows x86

// compile "org.eclipse.swt:org.eclipse.swt.win32.win32.x86:4.5.1"

// Windows x64

// compile 'org.eclipse.swt:org.eclipse.swt.win32.win32.x86_64:4.5.1'

// Linux GTK+ x86

// compile 'org.eclipse.swt:org.eclipse.swt.gtk.linux.x86:4.5.1'

// Linux GTK+ x64

// compile 'org.eclipse.swt:org.eclipse.swt.gtk.linux.x86_64:4.5.1'

// OS X Cocoa x64

// compile 'org.eclipse.swt:org.eclipse.swt.cocoa.macosx.x86_64:4.5.1'

次に Spring Boot の規約に従って(必要なら)ロガー(logback-spring.xml)と Application.yml を定義します。

src/main/resources/logback-spring.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<configuration>

<include resource="org/springframework/boot/logging/logback/base.xml"/>

<logger name="sample" level="DEBUG"/>

</configuration>

src/main/resources/Application.yml

setting:

defaultPath: C:\Users

Application.yml は Spring Boot の設定も記述できますが、作成するアプリケーションで外だししたい設定なども書けます。これを読むための、ApplicationSetting は次のようになります。

src/main/groovy/ApplicationSetting.groovy

package sample;

import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties

import org.springframework.stereotype.Component

@Component

@ConfigurationProperties(prefix = "setting")

public class ApplicationSetting {

String defaultPath

}

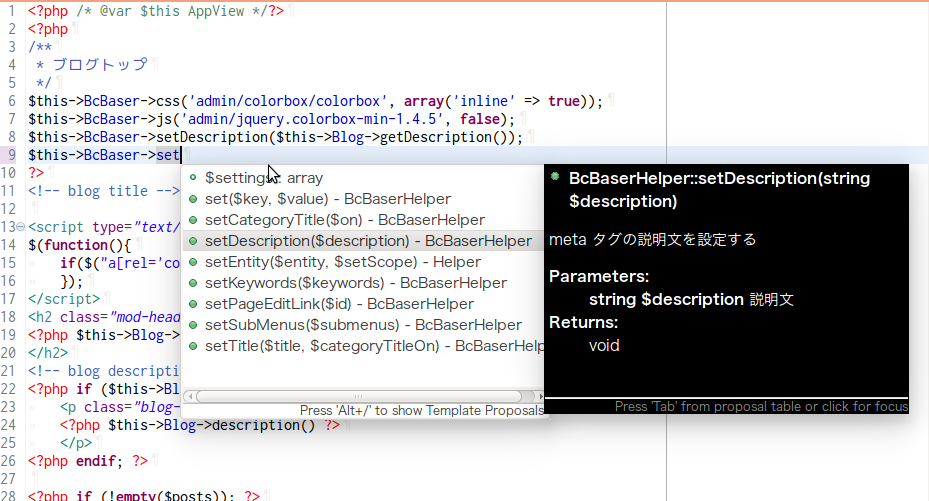

Java でかくと Setter/Getter が必要ですが、Groovy ならこれだけです。.yml のキーと変数名を合わせれば勝手に Spring Boot がバインドしてくれます。

プログラムの起動点となる Application は次のようになります。

src/main/groovy/Application.groovy

package sample

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired

import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication

import org.springframework.boot.SpringApplication

import sample.gui.Controller

@SpringBootApplication

class Application {

@Autowired

Controller controller

static void main(args) {

SpringApplication.run(Application.class, args).withCloseable {

it.getBean(Application.class).controller.start()

}

}

}

通常の Java アプリケーションと同様に main を起動してあげると、Spring Boot が main があるパッケージ配下のコンポーネントを自動でスキャンしてクラスロードしてくれます。 @Autowired で GUI の Controller をインジェクションして main から呼び出しました。

呼び出される gui.Controller は次のようなものです。

src/main/groovy/gui/Controller.groovy

package sample.gui

import org.slf4j.*

import org.eclipse.swt.*

import org.eclipse.swt.events.SelectionListener

import org.eclipse.swt.graphics.*

import org.eclipse.swt.layout.*

import org.eclipse.swt.widgets.*

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired

import org.springframework.stereotype.Component

import sample.ApplicationSetting

import sample.service.Convert

@Component

class Controller {

static final logger = LoggerFactory.getLogger(Controller.class);

@Autowired

Convert convert

@Autowired

ApplicationSetting setting

Display display

Shell shell

ToolItem open

Table list

def private init() {

// Window Setting

display = new Display()

shell = new Shell(

display, SWT.TITLE | SWT.RESIZE | SWT.MIN | SWT.MAX | SWT.CLOSE)

shell.setSize(640, 480)

shell.setText("Sample Application")

shell.setLayout(new GridLayout())

// Application Icon

shell.setImage(new Image(display, this.getClass().getResourceAsStream(

"/images/icon/calculator.32x32.png")))

// Toolbar

def toolbar = new ToolBar(shell, SWT.FLAT | SWT.RIGHT)

// Open

open = new ToolItem(toolbar, SWT.PUSH)

open.setText('Open')

open.setImage(new Image(display, this.getClass().getResourceAsStream(

"/images/icon/start.32x32.png")))

// Toolbar Size

toolbar.pack()

// List Table

list = new Table(shell, SWT.FULL_SELECTION | SWT.BORDER)

list.setHeaderVisible(true)

list.setLayoutData(new GridData(GridData.FILL_BOTH))

list.setFocus()

// Event Listener

open.addSelectionListener([

widgetSelected : { e ->

def f = new FileDialog(shell, SWT.OPEN)

f.setFilterPath(setting.defaultPath);

f.setFilterExtensions(["*.csv"] as String[])

def login = f.open()

def message = convert.input(login);

def box = new MessageBox(shell, SWT.OK | SWT.OK)

box.setMessage(message)

box.open()

}

] as SelectionListener)

shell.open()

}

public void loop() {

while(!shell.isDisposed()) {

if(!display.readAndDispatch()) {

display.sleep();

}

}

display.dispose()

}

def start() {

try {

init()

loop()

} catch(Exception e) {

e.printStackTrace()

def box = new MessageBox(shell, SWT.OK | SWT.ABORT)

box.setMessage("例外が発生しました。\n" + e.message)

box.open()

}

}

}

SWT の GUI 作成とメインイベントループがあります。

ソース先頭で、サービスクラスにあたる service.Convert と先ほど Application.yml を読むためにつくった ApplicationSetting を DI しています。

@Autowired

Convert convert

@Autowired

ApplicationSetting setting

ボタンを押したときのイベントでこれらを利用しています。

// Event Listener

open.addSelectionListener([

widgetSelected : { e ->

def f = new FileDialog(shell, SWT.OPEN)

f.setFilterPath(setting.defaultPath);

f.setFilterExtensions(["*.csv"] as String[])

def login = f.open()

def message = convert.input(login);

def box = new MessageBox(shell, SWT.OK | SWT.OK)

box.setMessage(message)

box.open()

}

] as SelectionListener)

サービスクラスはとりあえず。

src/main/groovy/service/Convert.groovy

package sample.service;

import java.io.File;

import org.springframework.stereotype.Component;

@Component

public class Convert {

def input(file) {

return "converted!"

}

}

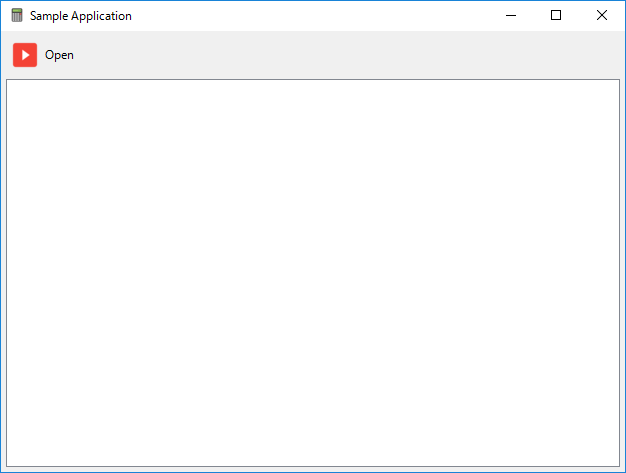

というわけで、Application.groovy を IDE から実行するか、./gradlew bootRun するとアプリケーションが起動します。

. ____ _ __ _ _ /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __ __ _ \ \ \ \ ( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \ \\/ ___)| |_)| | | | | || (_| | ) ) ) ) ' |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / / =========|_|==============|___/=/_/_/_/ :: Spring Boot :: (v1.3.0.RELEASE) 2015-12-09 00:25:31.353 INFO 6560 --- [ main] sample.Application

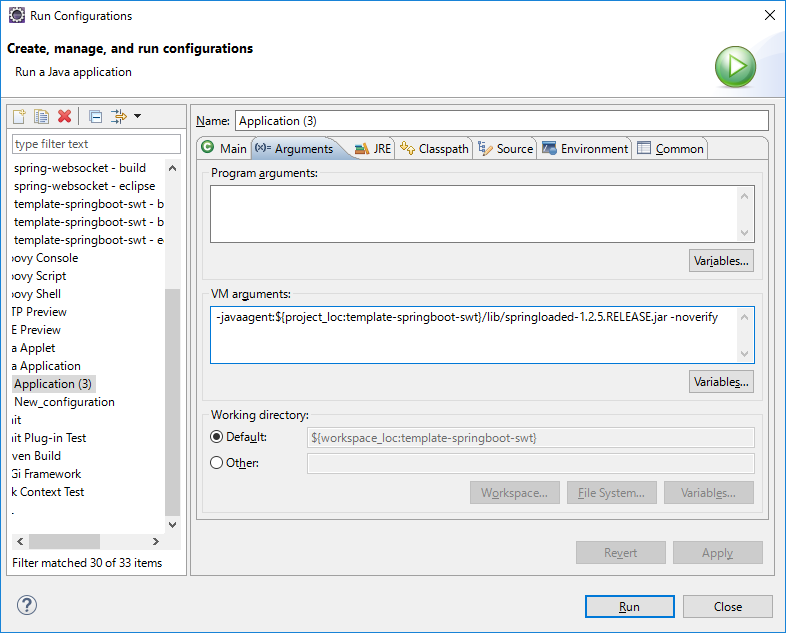

さて、ここで大技です。 spring-loaded を実行時に javaagent で読み込むことで、実行中に修正したクラスをリロードできるようになります。 プロジェクトサイトから jar をダウンロードし、アプリケーション実行時の JVM 引数に以下を加えます。

-javaagent:${project_loc:template-springboot-swt}/lib/springloaded-1.2.5.RELEASE.jar -noverify

“${project_loc:template-springboot-swt}” は Eclipse 的なプロジェクトホームの指定ですので、適宜変更してください。

なお、Eclipse で実行する場合は Application.groovy から Run してください。./gradle bootRun だとリロードされません。これは、Eclipse の場合、自動コンパイルの .class ファイルを置く先が bin/ ディレクトリ配下となり、bootRun した場合は build/ 配下の class ファイルで実行され、ファイルの更新がされないためです。

というわけで、spring-loaded ですが、やってみると異常に快適です。 GUI をつくる場合、対象の処理にたどり着くまでの操作が長くかかることがありますが、spring-loaded を入れておくとリトライが簡単で、なんだか世界が変わります。 🙂

その他、Spring Boot 上であると、H2 の組み込み DB や、JPA や GORM などの O/R マッパーも、gradle の定義だけでオートコンフィグレーションされてすぐ使えるようになりますので、非常に便利です。

今回のサンプルでは、サービスクラスで CSV を H2 に読んで GORM で抽出をかけたかったのですが、出張先にて機材トラブルにより間に合いませんでした。ごめんなさい。。

以上、あまり手間をかけず、ゆるいフレームワーク規約で自由気ままにツールなどの GUI をつくりたいなんて時に、良ければお試しください。

最後に、Apache Groovy おめでとうございます! 今年も Groovy にずいぶん助けてもらいました。 🙂

Keep on Groovy-ing!